ネットワークセキュリティの必要性

病院、クリニックの、約9割において社内ネットワークが構成されておりますが、

ITの専門の人員は配置しておらず、総務、事務、受付が片手間に対応しているのが現状である。

『知識不足』『コスト削減』『セキュリティ対策の軽視』から、

ネットワークセキュリティ管理者を専任していない企業が多く、

楽観主義的な出たとこ勝負にて対応が後手になり

問題が発生時に損害コスト、社会的な信用低下は計り知れないのが現状である。

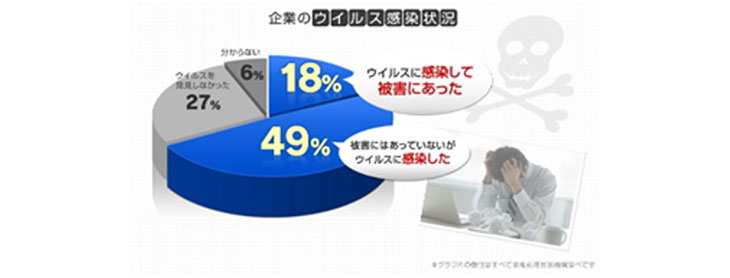

インターネットが誰でも、場所を問わず便利に活用できるため、フィッシングサイトやウイルス、スパイウェアなどによる情報漏えいなどセキュリティ事故も増加してきています。

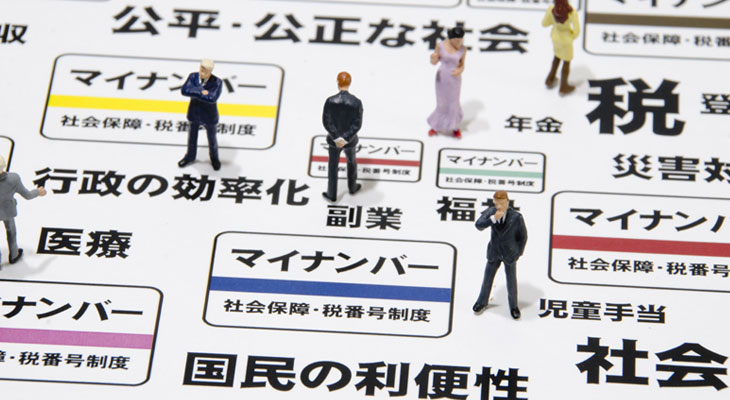

総務省発表の平成26年中の不正アクセス行為の認知件数は3,545件となり、その数は年々増加傾向にあります。(図:不正アクセス行為の認知件数の推移参照

また、その被害対象の約98%は一般企業となり、ウイルス対策ソフト導入だけでは防ぎきれないセキュリティ脅威に常にさらされているのが現状です。

(図:平成26年中に被害を受けた対象区分の割合参照)

(図:平成26年中に被害を受けた対象区分の割合参照)

貴重なデータを守りたければ絶対必要です。この数年、Winnyなどのファイル交換ソフトやマイクロソフトのOfficeソフトなど、普通にパソコンにインストールできるソフトの弱点を利用して侵入してくるウイルスが増え、かつては定番だったファイヤーウォールとウイルス対策ソフトの組み合わせでは到底太刀打ち出来ません。

自らを否定するような衝撃の発言を行ったのは、Symantecの上級副社長を務めるブライアン・ダイ氏。ダイ氏は1980年代に商用アンチウイルスソフトを開発し、現在も同社でプロダクトマネジメントやデータセンターセキュリティ、データ損失防止など幅広い分野を統括している人物です。ダイ氏は、従来型のアンチウイルスソフトについて「もう死んだ(dead)」と語り、「アンチウイルスソフトは、もう利益を生む商品ではないと考えています」とセキュリティ分野の課題が新たなレベルに達していることを示唆しています。

ダイ氏が明らかにしたところによると、現在のアンチウイルスソフトがウイルスなどの攻撃を検知できているのは

全体の45%だけで、じつに55%の攻撃は検知されることなく素通りしているという状況になっているとのこと。

これは、

ハッキングの手口が高度に巧妙化され、もはや従来型の手法に限界があることを自ら認めたことを明らかにするものです。

2016年1月よりマイナンバー制度が開始されるにあたり、

2015年10月から住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)の通知が開始されます

●対策ソフトウエアは、ウィルスに対するワクチン数に制約がある

●企業では性能の良いPCばかりでなく、機能が多いソフトはPCの動作が重くなる

●コンピュータウィルスがPCに入った後でしか駆除できない

●全てのPCが、最新の定義ファイルのウィルス対策ソフトを適用されているとは限らない

●P2Pソフトの情報漏洩やスパムメールの防止ができない

筐。そこで、対策が必要SS3000の検知率は、脅威の99.4%

●企業では性能の良いPCばかりでなく、機能が多いソフトはPCの動作が重くなる

●コンピュータウィルスがPCに入った後でしか駆除できない

●全てのPCが、最新の定義ファイルのウィルス対策ソフトを適用されているとは限らない

●P2Pソフトの情報漏洩やスパムメールの防止ができない

筐。そこで、対策が必要SS3000の検知率は、脅威の99.4%

マイナンバー流出による企業への影響

2016年1月よりマイナンバー制度が開始されるにあたり、2015年10月から住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)の通知が開始されます。

医療関係の責任者は、社員などからマイナンバーを取得し、税金や社会保険の手続きにおいて、マイナンバーを必要書類に記載し行政機関などに提出する必要があり、

顧客情報、診断情報など 今後は、特定個人情報に該当するマイナンバーを含む個人情報の安全管理への措置が厳しく求められます。

マイナンバーを含む個人情報の漏えいが企業に与える損失は計り知れません。

情報を漏えいした本人のみならず、企業にもマイナンバー法に基づいた罰則が科せられるほか、企業イメージの低下、損害賠償、業務継続問題に発展することもあります。

情報を漏えいした本人のみならず、企業にもマイナンバー法に基づいた罰則が科せられるほか、企業イメージの低下、損害賠償、業務継続問題に発展することもあります。

不正アクセスや情報漏えいを未然に防ぐためにも、民間企業には社外、社内双方でのセキュリティ強化が求められています。

1:パソコン内に浸入したウイルスにより、社内の機密情報や、顧客情報が、ネットワーク上に公開されてしまう被害。

2:企業のセキュリティへの正規アクセス権を持たない第三者が、セキュリティの不具合などを利用してアクセス権を不正に取得し、コンピュータを利用する被害。

3:企業のユーザIDやパスワードを盗用し、その企業のふりをしてネットワーク上で活動し、悪事をはたらいて、その企業に責任を負担させる被害。

4:第三者が企業のネットワークにアクセスし、ネットワーク内の機密情報や顧客情報を無断で書き換えられてしまう被害。

貴重なデータを守りたければ絶対必要です。この数年、Winnyなどのファイル交換ソフトやマイクロソフトのOfficeソフトなど、普通にパソコンにインストールできるソフトの弱点を利用して侵入してくるウイルスが増え、かつては定番だったファイヤーウォールとウイルス対策ソフトの組み合わせでは到底太刀打ち出来ません。

自らを否定するような衝撃の発言を行ったのは、Symantecの上級副社長を務めるブライアン・ダイ氏。ダイ氏は1980年代に商用アンチウイルスソフトを開発し、現在も同社でプロダクトマネジメントやデータセンターセキュリティ、データ損失防止など幅広い分野を統括している人物です。ダイ氏は、従来型のアンチウイルスソフトについて「もう死んだ(dead)」と語り、「アンチウイルスソフトは、もう利益を生む商品ではないと考えています」とセキュリティ分野の課題が新たなレベルに達していることを示唆しています。

ダイ氏が明らかにしたところによると、 現在のアンチウイルスソフトがウイルスなどの攻撃を検知できているのは全体の45%だけで、 じつに55%の攻撃は検知されることなく素通りしているという状況になっているとのこと。 これは、ハッキングの手口が高度に巧妙化され、もはや従来型の手法に限界があることを自ら認めたことを明らかにするものです。

ダイ氏が明らかにしたところによると、 現在のアンチウイルスソフトがウイルスなどの攻撃を検知できているのは全体の45%だけで、 じつに55%の攻撃は検知されることなく素通りしているという状況になっているとのこと。 これは、ハッキングの手口が高度に巧妙化され、もはや従来型の手法に限界があることを自ら認めたことを明らかにするものです。

パソコンのセキュリティーソフトだけで安心か?

課題

●対策ソフトウエアは、ウィルスに対するワクチン数に制約がある

●企業では性能の良いPCばかりでなく、機能が多いソフトはPCの動作が重くなる

●コンピュータウィルスがPCに入った後でしか駆除できない

●全てのPCが、最新の定義ファイルのウィルス対策ソフトを適用されているとは限らない

●P2Pソフトの情報漏洩やスパムメールの防止ができない

●対策ソフトウエアは、ウィルスに対するワクチン数に制約がある

●企業では性能の良いPCばかりでなく、機能が多いソフトはPCの動作が重くなる

●コンピュータウィルスがPCに入った後でしか駆除できない

●全てのPCが、最新の定義ファイルのウィルス対策ソフトを適用されているとは限らない

●P2Pソフトの情報漏洩やスパムメールの防止ができない

サクサSS3000は、検知率99.4%以上